川住先生を偲んで

2020年5月川住先生はお亡くなりになりました。もうすぐ一年が経とうとしています。

2020年4月のある日、先生が大学を退官されたこと、体調を崩し現在はリハビリ中との旨のお葉書を、ご子息よりいただきました。昨年(2019年)の特殊教育学会でお会いできると思っていたら、健康状態を理由に欠席されておられ、体調が安定していないことは窺っておりました。リハビリ中の一行を読んで、それが必要な状態にまで悪くなられていたことに驚きながらも、快方に向かうことを祈っておりました。しかし、このお葉書をいただいて間もなく、今度は突然の訃報連絡が入り、ただただ驚き、そして悲しい思いにくれました。

川住先生は、長きに渡り、障害状況が重く、他の障害と重複している子どもたち(重度重複障害)の教育について研究をされました。実際に子どもの生活の場や教育の場を訪ねてかかわりをもったり、保護者や施設指導員、ドクターの話を聴いたりしながら、その子たちの教育のあり方について、様々な視点で研究を重ねてこられました。障害のある子どもをはじめ、保護者の方々、子どもにかかわる医療、福祉、教育関係者は一応に、暗い海で船と陸地の位置関係や進むべき方向を照らす灯台を失ったような感覚を覚えているのではないでしょうか。

川住先生の数多くの研究は、重度重複障害のある子どもたちの教育を進めていく上で、とても示唆にとんでおり、子どもを見つめる視点、実践を展開する上での視点などをたくさん示してくださいました。筆者は、教育現場の人間で、川住先生の研究の功績をとても語り切れるものではありませんが、先生が示してくださった子どもと向き合うときの基本的な視点は、今後も臨床に関わる者の中で活かされる内容と思われますし、是非触れて欲しい内容の数々です。ここでは、あくまで筆者の私見でありますが、川住先生の研究について、その内容に少し触れ、先生が遺してくださったいくつかの内容を紹介してみたいと思います。

1.重度重複児のコミュニケーション・探索活動について

川住先生の研究には、コミュニケーションに関する内容が多くあります。目指しているコミュニケーションの姿は、子どもと大人(かかわり手)との双方向のやりとり、つまり互いに影響し合うことの上に成り立つコミュニケーションを目指しておりました。子どものコミュニケーションの能力を向上させるというよりは、コミュニケーションの関係を築きにくいことが、子どもたちが抱える障害状況であり、意思疎通が図れないことは子どもとかかわり手双方の抱える課題と位置づけていました。その課題解決に向けては、かかわり手のあり方を検討し、関係の形成を目指していくことに主眼を置いていました。

そのことを前提とした上で、重度重複児に対するコミュニケーションを促進していくことの意義については、研修会や各種の講義の中で次のように示しておられました。

「コミュニケーション関係を基盤としながら

(1)種々の活動を促進

(2)他の活動へのスムーズな行動変換

(3)不活発な状態や混乱した状態からの回復

(4)意思発現を土台にした自立・自律

これらの様相を期待することができます。」

「(1)は、やりとりを通して、種々の感覚刺激を適切に受け止めることや、感じたことを運動として表すことなどを、かかわり手がガイダンスすることで、やりとりが心地よい活動となり、周囲に気持ちを向けていくことにつながっていきます。

(2)は、かかわり手が子どものペースに合わせたやりとりを試みることは、場面の切り替わりによる驚きや混乱を軽減するなど、身構えや心の準備をもたらし、例えば発作や呼吸状態の乱れなどを緩和することにもつながります。

(3)は、かかわり手が、子どもの感覚ニーズを踏まえやりとりを促していくことは、例えば、覚醒状態が維持しにくい状態や、感情をコントロールしにくい状態からの回復が期待できます。

(4)は、やりとりにおいて意思発現することが、精神的な自立や自己調整につながっていきます。コミュニケーションの促進は、障害が重い子どもの教育的対応を見いだすことにつながるので、様々な活動を考え発展させていく基盤になります。」と述べていました。

重度重複障害がある子どもの障害状況として、言葉がないことや表現が微細であること、また健康面や疾患の上で気にかけなければいけない状態像などは、コミュニケーションの糸口を見えにくくしていることが多いです。子どもの様子をどのように見て、どのように解釈していくのか、川住先生自身が、教育相談の場で子どもと向き合い、かかわりをもった事例研究の数々は、教育的対応の基本的視点を示してくれています。

- 「車椅子を利用した重症心身障害児の外界探索への援助について」(1985) 重症心身障害研究会誌10

川住先生の研究実践では、探索活動の支援を主題としているものや、事例研究の活動経過でも取り上げられているものは、たくさんあります。かかわり手が子どもの小さな表れに指向性を読み取ろうとする(例えば、目の動きを観察しながら、視線の方向に沿って車椅子を押してすすむなど)中で、子どもが支援を積極的に受け入れたり、周囲の様子を自ら把握しようと活発になったりする様子に注目されていました。障害が重い子どもに探索活動を支援していくことは、子ども自身が過ごす生活世界に自ら関心を持ち理解していくことに加えて、コミュニケーション行動を促進する上でも有効であることを述べています。本論文では、施設で生活する重度重複児の「車椅子移動」の支援の中で探索活動を促進した取組を取り上げ、探索活動の教育的対応としての有効性を述べています。

- 「視覚障害を有する重複障害幼児の見ることに関する行動の拡がりについて」(1993) 心身障害児の感覚・運動機能の改善及び向上に関する研究 国立特殊教育総合研究所特別研究

かかわり当初は、光の方向に顔を向けるくらいの視覚的な反応を示していた事例児との4年に及ぶ教育相談場面のかかわりから、コミュニケーションや見ることの行動変化、そこでの基本方針と展開経過(視覚系活動の拡がり)をまとめています。コミュニケーション関係を深めていくにあたっては、母親からの情報を参考にしながら、新たなかかわりを通してさらに母子間のコミュニケーションを発展させられるようにという教育相談の姿勢と、生活で見られる視覚系活動の手がかりを丁寧に拾い、子ども自身が見る必要性が生じるようなやりとりの展開経過には示唆を得るところが多い論文です。

- 片耳の難聴を指摘されている重複障害児の「音との係わり」と「人との係わり」(1997) 重度重複障害児の事例研究(第21集)―音との係わりに視点をおいて― 特殊教育総合研究所重複障害教育研究部(編)

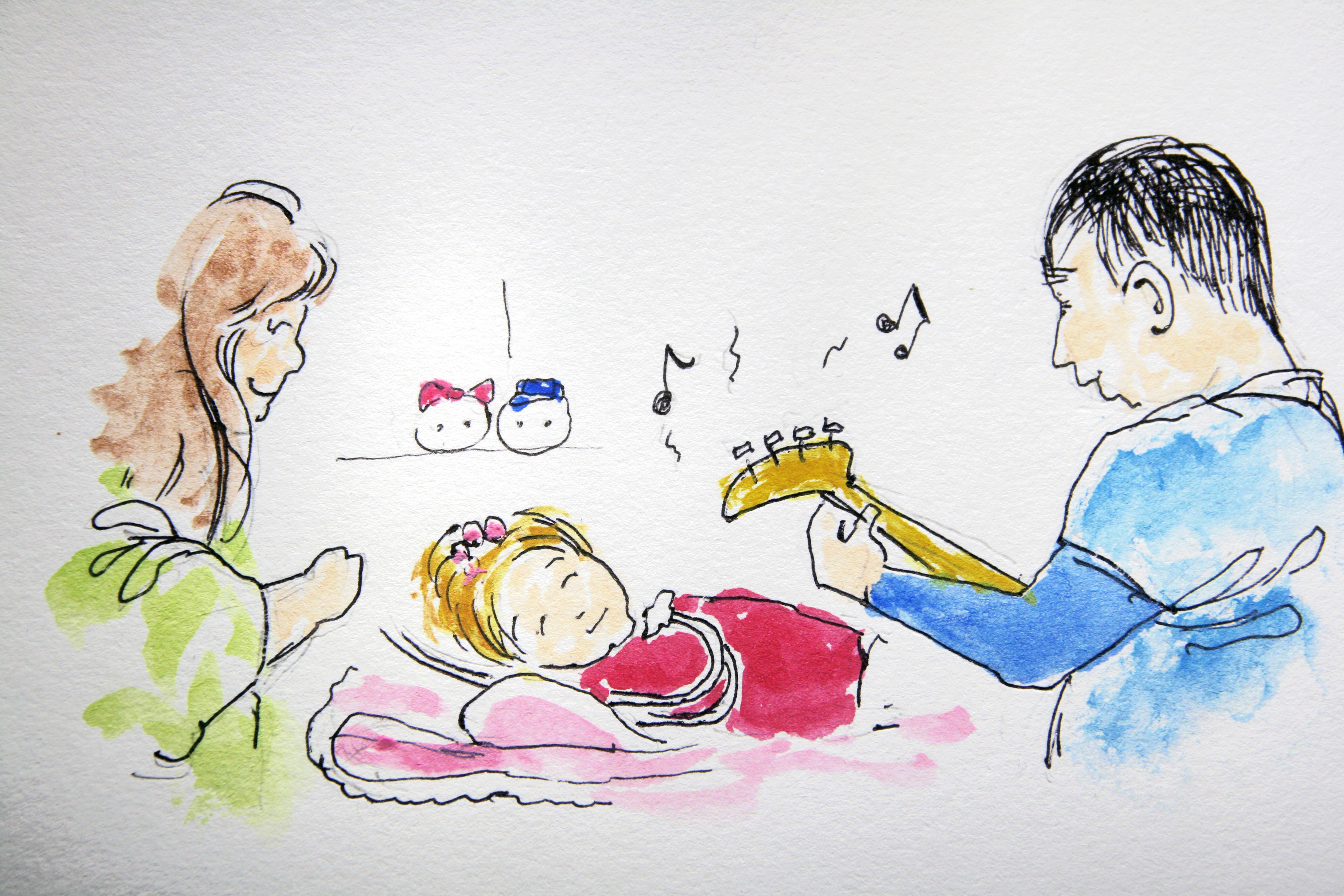

重度重複障害児の場合、運動障害や知的障害に加え、少なからず何らかの感覚障害を抱えていることが多くあります。ここで取り上げている事例児は、片耳の難聴を指摘されておりました。聴こえる側の耳で、好きな音楽を聴こうとプレーヤーに耳を当てたり、それらに自ら接近したりはするのですが、人への接近や視線を合わせるなどの様子が少なく、関心の拡がりをいかに広げていけばいいのかを考える必要がありました。そのために、子ども自身が心地よいと感じる「音の世界」を探りながら、「音との係わり」を促していくこと、また人とともに聴くあり方を探ることで、やりとりの拡がりをについて検討されています。「音の世界」は、固定的ではなく変化していくということや、この年齢にはこのような音楽という固定観念を外し提供することの重要性を示唆するとともに、聴くという行為を表現と捉えてやりとりを試みることの重要性を述べています。その上で、音との係わりから人との係わりを援助していくことの視点をまとめています。

- 「コミュニケーションの意欲と伝達手段の向上を目指した重複障害児に対する教育支援の経過」(2000) 国立特殊教育総合研究所研究紀要 第27巻

周囲の状況を理解する力があるものの、筋緊張が強く、自ら周囲に働きかけることが少ない、受け身の状態にある重度重複肢体不自由児のコミュニケーション支援について、長期にわたる教育相談での取組から整理し、コミュニケーションの意欲と伝達手段の向上についてまとめたものです。話しかけられる内容や周囲の状況を理解していることが多い事例児は、自分の思いを伝えられないことから発熱や嘔吐、拒食、咳き込みなどのストレス症状を示していました。幼児期からの経過ですので、事例児の思いを表現するための活動内容はライフステージに合わせて展開しています。「ぼくの思いが伝わった」という実感をもてるかかわりをどのように構築し「伝えることができた」内容の共有をいかにわかりやすく具体化するか、その際の視点を示しています。筆者は長期研修生の時に、本事例児の教育相談場面に何度か立ち会わせていただき、実際にかかわりの様子を見せていただきました。かかわり合った痕跡を絵や文字に残すことの意義を見聞きすることができ印象深い論文です。

2.障害が重い子どもの実態の理解及び調査研究

国立特殊教育研究所重複障害教育研究室において企画・実施された研究の中には、生命活動の脆弱な重度重複障害児の教育的対応に関する内容があり、川住先生もそれらのプロジェクトに参加し、時には中心となり研究を進めてこられたものがたくさんあります。 てんかんを伴う重度重複児の教育的対応や、呼吸障害がある重複児の教育的対応、健康面に課題の多い重複障害児の教育環境の整備、教育的な対応などについて調査研究や、実践的考察を実施していました。事例を挙げながら課題を示し、現場が整備すべき問題点を整理しています。

- 病弱な重度・重複障害児に対する教育的係わりと呼吸状態の関連について ―パルスオキシメーターによる酸素飽和度の測定を通して― 松田直・川住隆一(1995) 国立特殊教育研究所研究紀要 第22巻

今では呼吸状態の把握に当たり前のように使われているパルスオキシメーターですが、特殊教育総合研究所は早くからこれを用いて研究を重ね、重度重複児の睡眠時、姿勢変換時、食事や水分摂取時などの呼吸に注目し、その問題を提起していました。また、学習活動時における測定を試み、特に超重症児の教育活動時の指標を見いだす可能性を考察されていました。

- 生命活動の脆弱な重度・重複障害児への教育的対応について ―死亡事例調査を通しての検討― 川住隆一・松田直・久田信行・平井保・落合俊郎・大坪明徳(1989) 国立特殊教育研究所研究紀要 第16巻

生命活動が脆弱な重度・重複障害児の教育活動に必要な条件の吟味には、今もなお多くの課題があります。国立特殊教育研究所重複障害研究室は、その課題を解決していく糸口を見つけるべく、全国の養護学校や近隣の養護学校などへアンケート調査や、情報提供を求め、研究成果をまとめています。この研究の趣旨は、教育的対応についての必要な事柄を、目の前の子どもたちを通しての実践的吟味とともに、死亡事例について残された資料から詳しく探ることを通して、これまで気づかれなかったことや、改めて気づかされることを明らかにすることでした。その後、子どもたちの取り巻く医療的な環境や条件は大きく変わってきましたが、それでもここで示された内容は現在にも通じる事柄や視点ばかりで、事例で追いかけていることでわかりやすく、今一度踏まえておきたい内容がたくさん示されています。

3.超重症児の教育活動についての示唆

東北大学に赴任された川住先生は、寝たきりの状態で知的発達の程度が最重度であることに加え、常に人工呼吸器等の手厚い医療サポートを要する超重症児と呼ばれる子どもたちの教育の研究を進められました。

川住先生は、超重症児の教育の困難さは、「指導やかかわりの糸口が乏しいことに加え、健康上の理由により活動の時間と空間もまた非常に限られていることにある。」として、「その中で生命を維持している子どもたちへの教育的アプローチを行う者は、大きな制約の中で何ができるのか考えていかなければいけないという大きな教育課題が生じている」と問題点を指摘しています。さらに、「この子どもたちが、いかななる精神世界にいるのか、あるいは我々がどのような応答的環境を整えれば、交流することが可能になるのかという問いへの答えはほとんど解明されていない」ことから、この子どもたちの研究を重ねていくことの必要性を述べています。これまでの実践報告は、微細な子どもの様子を解釈し記述した内容が多く、変化の根拠となる長期的なデータが十分に示されておらず、前述の問いの答えにはとても到達できないことを指摘。長期にわたる客観的観察データを踏まえて子どもの生きている姿を描き出すことにつながる研究に取り組みました。

- 超重症児における動きの発現とその生命活動上の意義に関する臨床的研究(2007) 川住隆一・岡澤慎一。中村保和・笹原未来・佐藤彩子 研究成果報告書 東北大学

かかわり当初は、全く動きが見られない、あるいは極小運動のみしか観察されなかった3事例と長期にわたりかかわりをもち、その中での行動の変容について、かかわりの展開経過を明らかにして、それらの方略について様々な分析を行い、行動発現の意味や条件、解釈のあり方について検討をしています。様々な働きかけを継続して行う中で、発現を確認できた微細な運動、それは一見、反射や不随意な動きとして相互交渉としては捉えられないような運動であっても、長期にわたり丁寧に観察をしていくと変化を追うことができます。その変化をどのように捉え、意味を見いだすかについての吟味は必要であり、事例を通して示唆しています。川住先生は常々「学校教員の視点は刹那的だ」と話されていました。学校生活における子どもとのかかわりは、1年単位で担当が替わることが多く、その範囲でのみ子どもを見ている現状に対して、障害の重い子どもたちの変化は、そのような時間軸で考えてはいけないと話されていたことを思い出します。また、筆者の実践に対して「再現性」の問題をよく指摘していただきました。その意味もこの報告書が伝えてくれているように思います。

- 訪問教育対象児童生徒の学習環境関する研究(2020) 川住隆一・野崎義和 研究成果報告書 東北福祉大学

古くから最重度な重複障害児の教育について考えてきた川住先生は、学校に通うことができない子どもたちの教育である訪問教育について、全国調査を行いその実状を明らかにし情報発信してきました。学習指導要領の中で、「通学が困難な児童生徒に対して教育を行う場合、障害の状態や学習環境に応じて、指導方法や指導体制を工夫し、学習活動が効果的に行われるようにすること」とありましたが、川住先生は、訪問教育対象の子どもたちは、どのような学習環境でどのように指導が行われているのかの実態は不明であること、従って指導方法や指導体制の工夫すべき事柄が明確でないことを指摘した上で、再び全国にアンケート調査を実施しました。通学困難な児童生徒の指導方法や体制の工夫について、今後検討する材料を整理して示しました。この研究が川住先生にとって生涯最後の研究となりました。訪問教育にかかわる人たちで、後を継いで研究を継続し、子どもたちの学習環境の充実を目指していきたいものです。

おわりに

川住先生は、障害が重い人たち、声なき者の声に耳を傾け研究することの意義について、「一つは、何よりもその方々のために役立つことをすることだと思います。二つ目はいくら障害が重くてもその人が生きていくことをサポートする、一人一人を大切にする社会を作っていくこと、そしてもう一つは、そういう文化を建設していくことになると思います。」と述べていました。胸に刻んでおきたいと思います。

ここで取り上げた研究の概要解説については、指摘を受ける表現があるかもしれませんが、あくまで筆者の私見でありますのでご容赦ください。川住先生の研究には、他にもたくさんの素晴らしい研究論文、報告書があります。また、書籍としては、風間書房「生命活動の脆弱な重度重複障害児への教育的対応に関する実践的研究」や、明石書店「障がいの重い子どもと係わり合う教育―実践から読みとく特別支援教育ⅠⅡ」の中で読むことができます。前述しましたが、川住先生が示して下さった研究内容は、障害の重い子どもとの教育活動やコミュニケーションなどを考えていく上で、今後も多くの手がかりを与えてくれものと思います。是非ご一読いただければと思うばかりです。

(まほろばサークル協力者 特別支援学校教員 中村 靖史)